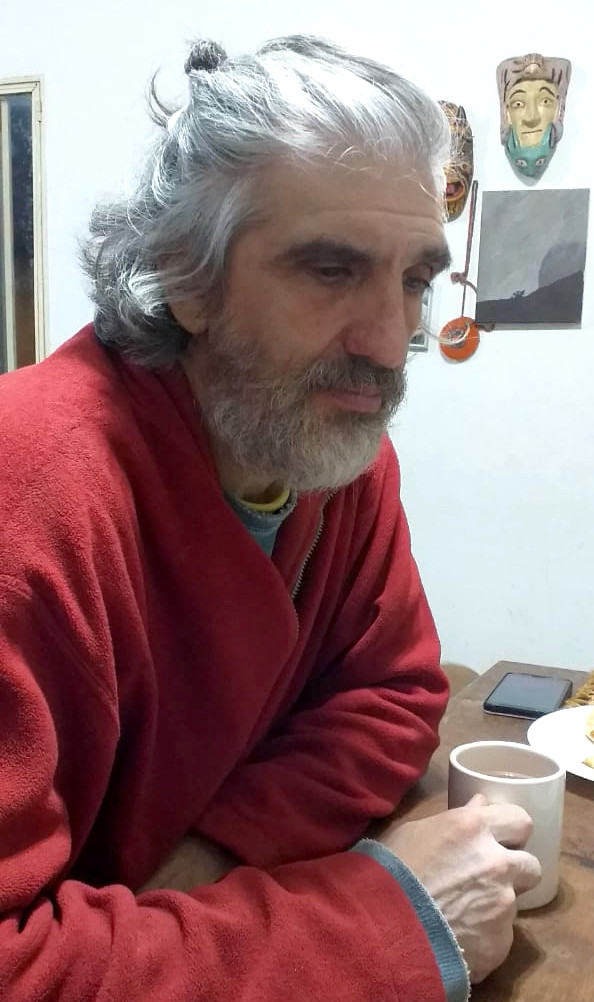

Investigador de la UEL, el segundo científico argentino más influyente del mundo en 2019

Investigador de la UEL, el segundo científico argentino más influyente del mundo en 2019

“Ningún científico trabaja en el vacío sino que todos hacemos nuestros desarrollos sobre la base de contribuciones previas -los hombros de los gigantes-“, asevera Pablo Goloboff, investigador de la UEL (Unidad Ejecutora Lillo), antes de contar cómo fue el criterio de la revista PlosBiology, cuya publicación “Updated science-wide author databases of standardized citation indicators” (Bases de datos de autores actualizadas de indicadores de citaciones estandarizados) de Ioannidis et al. (2020), lista los científicos más influyentes en las diferentes áreas temáticas de todo el mundo, entre los que figura el Dr. Goloboff. “Al tomar en cuenta toda la carrera, yo figuro como quinto dentro de los argentinos (como número 15 mil y pico a nivel mundial). Ioannidis y colaboradores también dan listas de los científicos más influyentes tomando en cuenta sólo el año 2019 y en esta lista figuro como segundo argentino (6 mil y pico a nivel global)”, detalla el especialista.

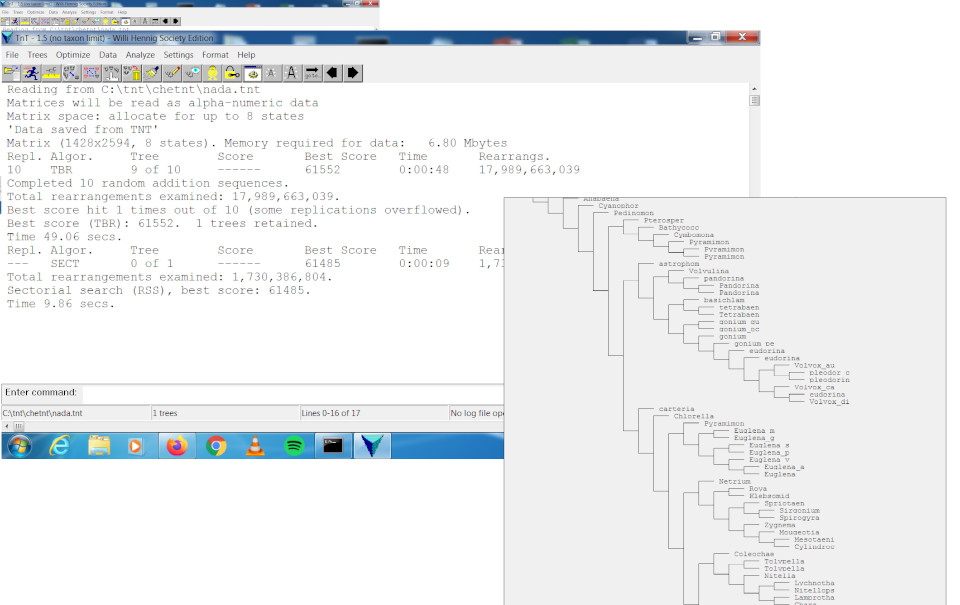

Nuestra área de trabajo principal es el desarrollo y mejora de métodos para poder generar árboles genealógicos o “filogenias” en cualquier grupo de animales o plantas. La información filogenética es fundamental para la clasificación y para muchísimos estudios sobre adaptación y evolución. Por lo tanto, son cuestiones que incumben (o deberían incumbir) a muchísimos biólogos y esto hace que nuestro trabajo afecte -al menos potencialmente- el de muchísimos colegas. El trabajo que hacemos no es sólo el de “programar” sino que también implica pensar cómo pueden usarse distintas fuentes de datos y qué tipo de comparaciones deben hacerse para mejor inferir filogenias. Esto involucra consideraciones que van mucho más allá de la mera programación. Las ideas se plasman y llevan a la práctica, sí, mediante programas de computadora ya que los cálculos son complejos: es necesario poder comparar millones de posibles árboles filogenéticos para poder elegir el que mejor se ajuste a los datos -¡no hay cabeza que aguante!-. Pero el valor de un programa innovador está en las ideas básicas que implementa, no sólo en el código. Por ejemplo, dije que buscamos “elegir el árbol que mejor se ajuste a los datos” pero el mismo problema de qué consideramos ajuste a los datos –qué factores o aspectos de la variación en los datos debemos considerar que influencian el “ajuste”—es una cuestión nada obvia que va más allá de las implementaciones. Y mucho del trabajo desarrollado en nuestro grupo de investigación concierne este tipo de disquisiciones, muy metodológicas, diría que hasta filosóficas. Además de investigaciones sobre filogenia, trabajamos también con problemas de distribución geográfica (que están de hecho imbricados con cuestiones filogenéticas, y agregan complejidades propias).

Mi principal programa –en el que he plasmado y experimentado muchos nuevos métodos y aproximaciones—es TNT, que empecé a desarrollar en 1998 y sigo desarrollando hoy en día. El programa provee una plataforma para inferencias filogenéticas con distintos tipos de datos. El código de TNT comprende hoy día unas 160 mil líneas (unas 2 o 3 mil páginas de código de computadora), con unas 15 mil horas aproximadas de trabajo real de desarrollo, invertidas a lo largo de más de 20 años. Si alguien piensa que desarrollar un programa así responde a un momento eureka, un súbito destello de genialidad, se equivoca: son simplemente días, meses y años de trabajo continuo y dedicación.

Ningún científico trabaja en el vacío sino que todos hacemos nuestros desarrollos sobre la base de contribuciones previas (los hombros de los gigantes). Este es quizás uno de los aspectos más definitorios de la ciencia: que es un trabajo colectivo e interconectado y quien investiga en serio en un tema sabe siempre qué hacen sus colegas. Una de las medidas del grado en que el trabajo de un científico influye en el de otros científicos está dada por el número de citas. Por dar un ejemplo, yo en mis trabajo no sólo cito a Darwin sino también (más acá en el tiempo) a quienes desarrollaron ideas básicas de cómo inferir filogenias y a quienes describieron (ayer, comparado con Darwin) los primeros métodos cuantitativos para inferencia filogenética. Todos ellos influyeron en mi trabajo y las conclusiones que saco. Del mismo modo, la gente que cita trabajos míos ha usado mis desarrollos para poder seguir haciendo los propios. Eso es lo que miden las citas. Más trabajos de otros colegas que citan trabajos míos es indicativo de mayor influencia. Estamos hablando de trabajos científicos, claro, en revistas especializadas; el “público”, el que no es especialista, ni se entera. Bien, ahora lo de PlosBiology: si bien las citas dan una idea del grado de influencia, este es sólo aproximado. El trabajo de Ioannidis y colaboradores en PlosBiology (está en https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3000918) intenta afinar esta medida tomando en cuenta no sólo los números de citas sino el grado de participación de cada autor. El primer autor del trabajo casi siempre es el responsable principal; el que contribuyó sólo “ajustando un tornillito” va de autor número 10. Los que estudian física de altas energías (e.g. en la “Máquina de Dios”) publican trabajos en colaboración de miles de autores (¡esto es literal!). En un trabajo así, el milésimo autor habrá contribuido… la milésima parte. Por otro lado, los números de citas dependen también de cuánta gente trabaja en ese tema. Miles de investigadores trabajan en cáncer; muy pocos trabajan en comportamiento de escarabajos peloteros. Los trabajos sobre cáncer tienen en promedio más citas que los trabajos sobre escarabajos peloteros.

Ioannidis y colaboradores, entonces, tratan de tomar cuenta estos factores (mediante una formulita que, según ellos, tiene sentido), de forma que se mide el grado de influencia individual eliminando el arrastre de colaboradores más prestigiosos y tomando en cuenta el campo de estudio. Contaron los números de citas de millones de trabajos, de millones de científicos de todo el mundo, y elaboraron listas por orden de “influencia”. Obviamente, esto lo hicieron con computadoras, no a mano. Sus listas finales comprenden todos los científicos que están en el 2% superior de sus especialidades respectivas. Allí es donde entramos dos científicos de la UEL: Marcos Mirande y yo. Figuran, claro, muchos otros argentinos. Al tomar en cuenta toda la carrera, yo figuro como quinto dentro de los argentinos (como número 15 mil y pico a nivel mundial; no está mal; las listas incluyen gente que está hasta número 2 millones en el ranking). Ioannidis y colaboradores también dan listas de los científicos más influyentes tomando en cuenta sólo el año 2019 y en esta lista figuro como segundo argentino (6 mil y pico a nivel global) y se incorpora también Marcos, que aunque es más joven que yo y no tiene tantos años de carrera, viene publicando muy bien (figura como 118 de los argentinos, 173 mil a nivel global; no está nada mal para listas que incluyen gente que está hasta el número 6 millones).

Y nada… ¿qué va a significar? Ser uno de los científicos más influyentes significa, literalmente, que soy… uno de los científicos más influyentes. No significa nada más que eso. Es lindo saber que todo el trabajo que uno invirtió en contribuir al conocimiento en su tema de trabajo es reconocido, pero al fin y al cabo uno se dedica a esto porque la gusta la investigación y el conocimiento, no porque busque fama y riqueza. Si buscaba fama y riqueza, me equivoqué de carrera. Pero no la buscaba; así que seguiré trabajando igual que siempre, que es lo que me gusta y me sale bien.

Depende de cuál consideres que es “mi tópico”. Si lo contás como metodología de reconstrucción filogenética y biogeografía, el grupo de aquí de la Fundación Miguel Lillo es el único grupo de trabajo (¡reducidísimo, somos muy poquitos!) de todo el país que publica regularmente en este tema. No somos los mejores, somos los únicos. Si considerás que mi tópico es la taxonomía y la clasificación de la biodiversidad (cosa que prefiero ya que mi trabajo no tiene sentido si no tiene ese marco), en el país hay una trayectoria importantísima desde fines del 1800 (con Eduardo L. Holmberg, ídolo, como uno de los primeros, ¡googléenlo!). Hoy hay muchísimos grupos de trabajo, con contribuciones importantísimas a nivel mundial.