Hallazgo clave en la plaga de la chicharrita del maíz

Hallazgo clave en la plaga de la chicharrita del maíz

La chicharrita del maíz (Dalbulus maidis) se ha convertido en una de las principales amenazas para el cultivo de maíz en Argentina y en toda América, ya que transmite el complejo de enfermedades conocido como “achaparramiento” o “stunt del maíz”. Un estudio reciente -publicado en la prestigiosa revista científica Pest Management Science- por investigadores de Tucumán y del INTA Las Breñas (Chaco), entre ellos de la Fundación Miguel Lillo, reveló un hallazgo clave: ni la temperatura ni la duración del día son los factores que disparan su reproducción, sino la presencia misma del maíz. Esta estrategia le permite a la plaga sobrevivir al invierno en estado de reposo reproductivo y reactivarse apenas aparecen las nuevas plantas, lo que explica en parte su capacidad de provocar pérdidas millonarias en las cosechas.

Los lilloanos Guido Alejandro Van Nieuwenhove, Laura Patricia Bezdjian, Carina Van Nieuwenhove y Eduardo Gabriel Virla, responden a FML Web:

Se trata de un insecto que, si bien siempre estuvo asociado al cultivo de maíz, nunca había ocasionado problemas sustanciales hasta que, en la campaña agrícola maicera 2023-2024 sus poblaciones experimentaron un crecimiento inusitado. Como consecuencia, se estimó que aproximadamente se perdió el 30 % de las cosechas de maíz nivel nacional. En regiones como el noroeste argentino (NOA), las disminuciones de rendimiento fueron aún más severas, con pérdidas que oscilaron entre el 40 y el 70 %, dependiendo de la fecha de siembra.

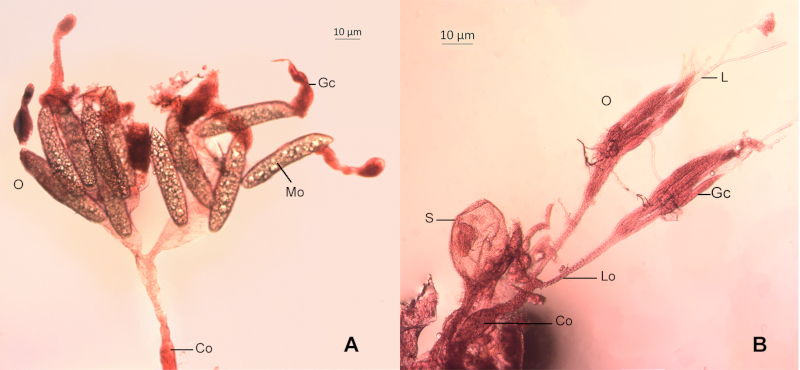

Dalbulus maidis es un insecto vector que transmite la enfermedad conocida como “achaparramiento o raquitismo de maíz”, la cual disminuye sustancialmente la producción de granos. Esta plaga es de muy difícil control por su alta movilidad y capacidad de dispersión; además porque sus individuos (como todos los Cicadellidae) practican permanentemente actividades de aseo y limpieza y están cubiertos de brocosomas (unas nanopartículas que los hacen hiperhidrófugos). Esto hace que las aplicaciones con insecticidas tengan realmente muy poca efectividad.

En primer lugar, debemos resaltar que se trata de una plaga que solo se alimenta y reproduce en el maíz y que co-evolucionó con dicho cultivo desde su domesticación, hace más de 8000 años. Debido a que el maíz es un cultivo anual, durante el invierno o en períodos secos, el insecto no dispone de su hospedador; esto fue determinante para la estrategia adoptada por esta chicharrita para mantener sus poblaciones año tras año “encontrando y colonizando” los nuevos sembradíos implantados por los humanos. El período invernal es crítico para el vector, una especie de “cuello de botella” y su punto de debilidad. Hasta el presente se conocía que este insecto pasaba el invierno como adulto activo, refugiado en malezas y cultivos invernales. Pero se desconocía la fenología reproductiva de la especie, principalmente para zonas subtropicales como las zonas maiceras argentinas. Diversos informes técnicos habían especulado que las hembras que se criaban en maizales tardíos sobrevivían el invierno refugiadas y portando huevos, los cuales serían depositados apenas emergieran nuevas plantas de maíz—ya sea guachas, provenientes de semillas o mazorcas caídas, o nuevos sembradíos—siempre que las condiciones de temperatura y humedad lo permitieran.

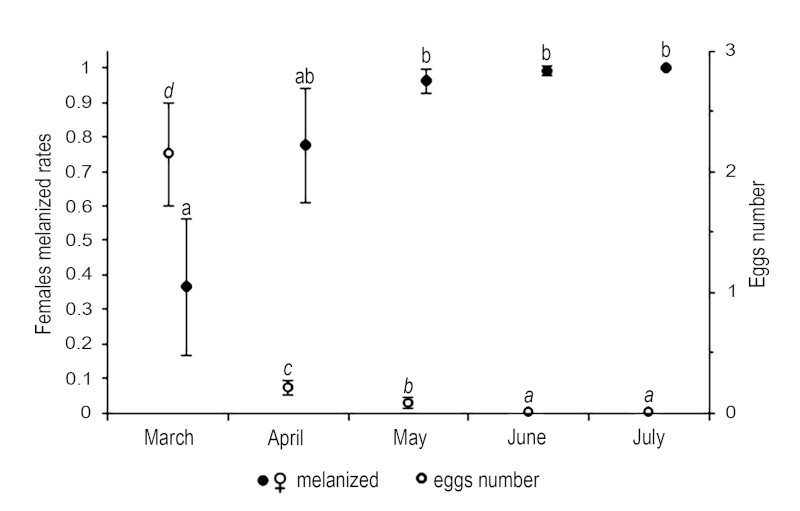

Dado que nadie había investigado de manera empírica los aspectos reproductivos de la plaga durante el período en que el cultivo (su hospedador) no está disponible, nos dispusimos a clarificar este aspecto que es crucial para la supervivencia de la especie. Lo que observamos fue que las hembras que se desarrollan a finales del verano y principios del otoño, en maíces tardíos, son más oscuras y tienen sus abdómenes distendidos. Sin embargo, no se debe a la presencia de huevos, como se había especulado, sino a una acumulación significativa de sustancias de reserva. Estudiamos hembras invernales de distintas localidades durante Junio, Julio y Agosto y siempre encontrábamos lo mismo: las hembras tenían sus ovarios desarrollados pero no tenían oocítos en desarrollo.

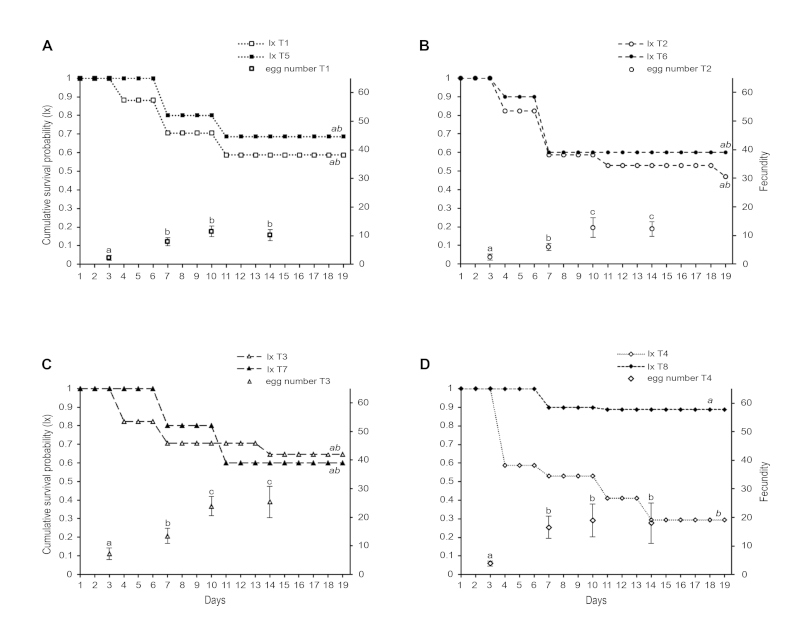

A partir de eso nos preguntamos: ¿Qué factor será el disparador para que los ovarios comiencen a madurar huevos? Apostábamos a que se trataba de una combinación de condiciones ambientales: aumento de temperatura y de fotoperíodo que le indicaban al organismo de la hembra “¡está llegando el verano y ya va a encontrar plantas de maíz, puedes empezar a madurar huevos!”. Pero nuestros experimentos sometiendo las hembras invernales a distintas combinaciones de temperatura (por ejemplo, temperatura media de fines de invierno y media de principio de verano) y fotoperíodo (de invierno y de verano) nos demostraban que aquellos individuos que manteníamos sin acceso al maíz seguían con sus gónadas en quiescencia reproductiva; mientras que todas las hembras que tuvieron acceso a plantas de maíz, incluso aquellas mantenidas en condiciones invernales (a bajas temperaturas y pocas horas diarias de luz), produjeron rápidamente huevos. Además, observamos que estas hembras no requerían copular nuevamente, dado que ya habían sido fecundadas durante el verano y aún conservaban espermatozoides viables dentro de sus espermatecas. Descubrimos que son capaces de poner huevos fértiles por más de 14 días.

La chicharrita del maíz tiene un potencial reproductivo muy alto, es una estratega r, por cuanto una hembra es capaz de poner unos 500 huevos a lo largo de su vida y, de ellos, una muy importante proporción llega al estado adulto. Por lo tanto, ni bien algunos individuos colonizan un nuevo cultivo, su población crece exponencialmente para luego dispersarse hacia nuevos cultivos sembrados en fechas posteriores.

Como comentamos antes, la estrategia de la especie es crear una población muy alta de chicharritas hacia el final de verano y otoño para que algunas de ellas sobrevivan durante el invierno lo suficiente para llegar a fechas en que nuevamente es posible el desarrollo de plantas de maíz. Cuanto más tiempo falten las plantas de maíz en el campo, más probable es que un gran número de ellas perezcan debido a las inclemencias del clima, accionar de enemigos naturales o simplemente se les agoten las reservas energéticas. Por ello, y sin dudas, la estrategia más importante para el manejo de este vector es generar la mayor brecha de tiempo posible entre el momento en que se secan los maíces de una campaña respecto al momento de siembra de la nueva temporada. Se debe considerar además que es preciso controlar/eliminar los maíces voluntarios, conocidos como “guachos”, pues estos son como piedras de apoyo donde la especie “va pisando” para alargar su supervivencia y así “cruzar el río”, o sea, sortear mucho mejor el escollo de la falta de maizales en el invierno.

Justamente, existe consenso en que las explosiones demográficas del vector ocurrieron debido a que en los últimos 10-12 años el manejo de cultivo de maíz cambió sustancialmente: a) la adopción de manera generalizada, aún en el norte, de germoplasmas de sangre templada (maíces que necesitan un régimen hídrico inferior a los tradicionales maíces tropicales que históricamente se sembraban en nuestra región), b) la ampliación del área sembrada bajo riego, c) la siembra de “maíces tardíos”, etc. Estos cambios desembocaron en una “nueva realidad” en la que en las zonas maiceras de casi todo el norte argentino hay campos con maíz verde prácticamente todo el año, salvo durante parte de junio y julio ; eso, en conjunción con inviernos suaves, favorecen marcadamente la biología del vector mejorando su desempeño poblacional.

Nuestra investigación brinda sustento científico a la “necesidad” de mantener un período de al menos tres o cuatro meses sin presencia de maíces verdes. Se debe evitar la presencia de guachos, especialmente después del invierno, pues estos serán sin dudas focos inmediatos de reproducción del vector y los patógenos que transmite. Se debe tener en cuenta que prácticamente todos los maíces comerciales tienen la tecnología transgénica RR y son resistentes al glifosato, con lo cual los “guachos” derivados de sus semillas son realmente más difíciles de controlar.

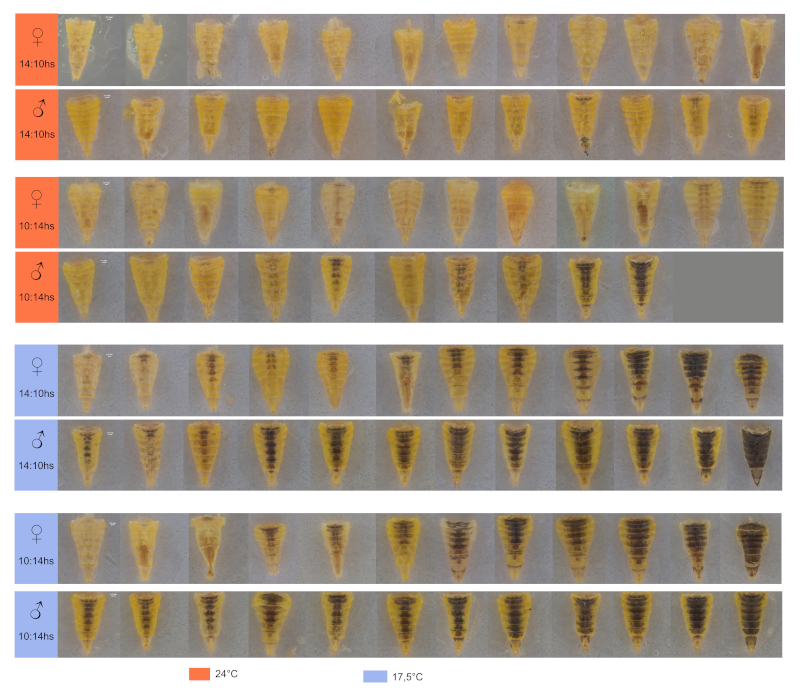

Es bien sabido que muchas especies que habitan en zonas templadas y frías desarrollan estrategias adaptativas para afrontar el invierno. En insectos, estas estrategias pueden incluir cambios morfológicos entre generaciones, como variaciones en la coloración y el tamaño corporal, fenómeno conocido como polifenismo estacional o plasticidad fenotípica. Debido a su naturaleza ectotérmica (es decir, con una temperatura corporal estrechamente dependiente de la temperatura ambiental), los individuos más oscuros de Dalbulus maidis se asocian al período invernal. Esta pigmentación podría facilitar la captación de radiación solar, contribuyendo a la termorregulación corporal y favoreciendo el mantenimiento de procesos metabólicos esenciales bajo condiciones de baja temperatura, lo cual resulta clave para su supervivencia. Por otro lado, el aumento de tamaño corporal observado en las generaciones estivales podría estar vinculado a una mayor capacidad reproductiva y de vuelo, lo que favorecería el crecimiento poblacional y la dispersión hacia nuevos cultivos implantados posteriormente.

Como derivación directa de este aporte científico, estamos estudiando aspectos fisiológicos e histo-anatómicos para explicar cuáles son las principales fuentes de reserva del insecto que le permiten sobrevivir más de tres meses sin alimentarse y cuáles son las sustancias crioprotectoras que produce en el invierno que le permiten sobrevivir muchas horas en temperaturas bajo cero, entre otros aspectos.

Además, nuestro grupo de trabajo está abordando el problema de la chicharrita del maíz desde diferentes ángulos: estudiamos a sus enemigos naturales y cómo favorecer su accionar, indagamos sobre los efectos de los insecticidas en la chicharrita del maíz y sus principales enemigos naturales, etc.